【鍛えてはいけない?】臍下丹田の場所と鍛え方~重心と呼吸のフシギな関係~

古来より、東洋の地では・・・

丹田(たんでん)は人体の”気を練る”場所として知られていた。

それは単なる健康術にとどまらず、超人的なパワーを引き出す源だったりしたんだとか・・・。

しかし、今日では丹田について正確に知る者は少なく、「失われた体の叡智」のひとつに数えられる。

21世紀に入り、ヨガや座禅の効能が科学的に立証されるにつれて、丹田への関心も再び高まりつつあるけれど・・・

その多くが、ビジネスパーソンやアスリートのための「トレーニング法」や、うつ病や不眠症などを和らげる「リラックス法」にとどまっているのが現状だ。

もちろんそうしたアプローチにも効果はあるけれど・・・

それは丹田が持つ機能のほんの一部にすぎない・・・!

西洋化されたライフスタイルと共に失われてしまったが、古来から東洋の地には、人体の封印を解く体の文化が数多く存在していた。

「丹田」も、その一つだ。

この記事に偶然にも出会ってしまったあなたには、そんな古来より伝わるカラダの叡智を知っていただきたい。

東洋の身体叡智『臍下丹田』の知られざる機能、その封印を解く冒険へいざ出発しよう!

目次

3つの丹田「下丹田・中丹田・上丹田」とは?

![]()

丹田というと、ヘソ下三寸のところにある「臍下丹田」のことを指すのが一般的だ。

というのも、そもそも丹田は「上丹田・中丹田・下丹田」の3つがあると言われていて

それぞれ・・・

- 上丹田はこめかみ

- 中丹田は胸、心臓

- 下丹田はヘソ下、臍下丹田

と、人体の中心に並んでいる。

(引用:はり灸処まんねん堂HP ©2021 はり灸処まんねん堂)

このうち上丹田は、俗に「第三の目」なんて言われたりもする松果体のことを指している。

この「3つの丹田」それぞれに特別な機能(アプリケーション)があるのだが、それについてはまた別の機会にお伝えしよう。

今回紹介するのは、下丹田にあたる『臍下丹田』だ。

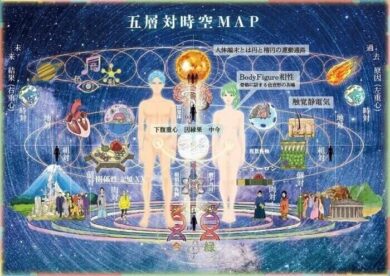

丹田の場所はどこ?

臍下丹田の詳しい位置は・・・

だと言われている。

ぜひ、ご自分で立姿した状態で確かめてみてほしい。

でもいきなり・・・

ここが丹田か!

と分かることは、無い。

なぜなら丹田は、存在しないからだ。

!!???

そう、「丹田」とは臓器のような実在の器官ではなく、あくまで感覚するもの。

それでも、熟達した武道家や医術の達人になると、相手を一目見ただけで、その人の丹田の位置が分かってしまうらしいよ。

しかし、その正確な場所は、人それぞれ違うらしい。

丹田は、ないけど、ある。

そんな不思議な存在なのである。

丹田の位置には何があるの?

![]()

丹田はあくまで感覚するものだけど、その場所には何があるのだろうか・・・?

解剖学的には、神経が網目状に集まっている「神経節」で、東洋医学では「太陽神経叢」と呼ばれている。

太陽神経叢とは?

太陽神経叢は自律神経が集まった場所であり、おなかにある「第2の脳」=腹脳(ふくのう)なんて言われたりもする。

そのカタチは、文字通り太陽に似た「放射状に広がる形」をしているんだ。

この神経が集まった場所を活性化させることを、「丹田を鍛える」とか「丹田を活性化させる」などと呼び、その方法は大昔からさまざまに探求されてきた。

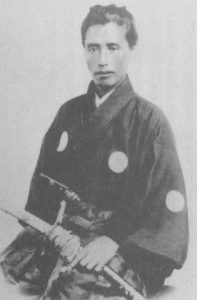

日本の伝統的な「正座」や「あぐら」などの座法も、丹田を感覚する姿勢として有効だ。

「畳」や「腰板の入った和服」も、丹田感覚を鍛えるのに一役買っていたと言われる。

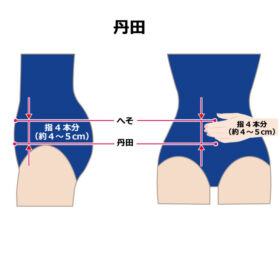

「体癖」論を世に残し、「整体」という言葉の生みの親でもある野口晴哉先生も、「丹田」と「あぐら」の密接なつながりについてこう力説している。

丹田は鍛えるところじゃない?

(引用元:野口晴哉公式サイト,©野口裕哉,野口晴哉公式サイト制作チーム)

野口先生は、日本人にとっての「正座」の重要性を説いた『正座再考』のなかで、このように仰っている。

正坐は日本固有の美しい習慣である。(中略)正坐をすると、力が腰の下に集まって、丹田がおのずと充実し、頭脳は静かに穏やかとなって、内臓が活動するようになる。(中略)人の中心は丹田にある。したがってここに力が集まることで健康となるのだ。

ただし、腹に力を込めて気張る必要はない。正しく坐せば自ずと気力が臍下丹田に充ちるものだ。気張って丹田に力を込めるのは、誤っている。

『野口整体と科学』序章 身体性の衰退を観通していた師野口晴哉「正座再考 現代語訳」より引用

これは当時、「丹田を鍛えるため」といって流行っていた「座法」や「呼吸法」を批判して書かれたものだといわれる。

野口先生は、「丹田に力を集める」ことで、人体は健康になるという。

しかしそのために、「気張る」必要はないという。

それはなぜだろう?

それは、そもそも元々の人体の「中心」が「丹田」だからだ。

すなわち、「正しい姿勢」になりさえすれば、おのずから「丹田に力が集まる」ようになっているのが人体なのである。

そしてそのために最適化された姿勢として「正座」を見直そうと仰っているのだ。

正しく「正座」さえできれば、「丹田を鍛える」までもなく、「丹田」に力は入るのだという。

つまり、「丹田」に力を集めるためには、「丹田を鍛える」のではなく、「姿勢を鍛える」必要があるということだ。

この「丹田」と「姿勢」のつながりについて見ていく前に、「呼吸」や「ホルモン」についてもふれてみよう。

丹田と呼吸法、姿勢と重心のヒミツ

![]()

丹田の鍛え方といえば、「呼吸法」が取り上げられることが多い。

だが、この呼吸というもの、かなり奥が深いんだ・・・。

人の一生は、オギャアと生まれた瞬間の呼吸からはじまり、「死」=息を引き取って終わるように、常に「呼吸」と共にある。

呼吸は、生命のメカニズムにふれる深い叡智なんだ。

そしてこの呼吸は、人体の「姿勢」と密接にリンクしていることが、古来より知られてきた。

丹田感覚とは、この「呼吸」と「人体の姿勢」の間に現れる身体感覚として知られてきた。

その身体感覚は、「重心の感覚」とも呼ばれる。

このあたりの詳しい話は、後半でふれることにして・・・

まずは一般的によく紹介される丹田の鍛え方をみていこう!

丹田呼吸法の効果とやり方!

![]()

丹田を活性化させる方法で最もポピュラーなのが「呼吸法」だ。

あらゆる「メディテーション」や「マインドフルネス」でも、まず「呼吸」に意識を向けるように教えられるだろう。

丹田を意識した腹式呼吸(「丹田呼吸」とも呼ばれる)をすることで、心身のリラックス効果や、集中力や決断力の向上、ひらめきやインスピレーションが得られると言われている。

なぜ「呼吸を意識する」ことで、このような効果が得られるのか?

そのメカニズムは、「自律神経の働き」で説明できる。

呼吸が自律神経へのアクセスコード?

![]()

自律神経とは

自律神経は、循環器、消化器、呼吸器などの活動を調整するために、24時間働き続けている神経です。 体の活動時や昼間に活発になる交感神経と、安静時や夜に活発になる副交感神経があります。 … 不規則な生活やストレスによって自律神経の働きが乱れると、体の器官にさまざまな不調が現われます。

ータケダ健康サイト

丹田を意識した「腹式呼吸」によって、この「自律神経のはたらき」が調整されることが分かっている。

どういうことか、簡単にそのメカニズムを説明しておこう。

臍下丹田に集まる「神経節=太陽神経叢」というのは、背骨を通って、「脳幹」と繊細な神経網で繋がっている。

そして、この「脳幹」にある視床下部という脳の部分が、自律神経を統治しているんだ。

しかし、人間はこの「脳幹」に直接ふれることはできない。

そこで「丹田呼吸法」の登場だ。

丹田呼吸をすることで、お腹の「神経網」から「脳幹」へ神経電流パルスが流れる。

すると「脳幹が一気に活性化」し、本能的な快感や安らぎが生まれてくる。

つまり・・・

丹田を意識した呼吸によって、自律神経のはたらきを司る「脳幹」へ間接的にアプローチできる!!

というわけなんだ。

丹田(お腹)からの刺激が、脳幹へのアクセスコードになっているわけだね。

それが気分をリラックスさせたり、潜在意識レベルでの高い集中力を引き出すカラクリってわけだ!

丹田呼吸は、ゾーンの入り口?

丹田呼吸をマスターすれば、「深いリラックス」と「高い集中力が共存する境地」、いわゆる『ゾーン』と呼ばれる精神状態を意図的に作り出すことができる。

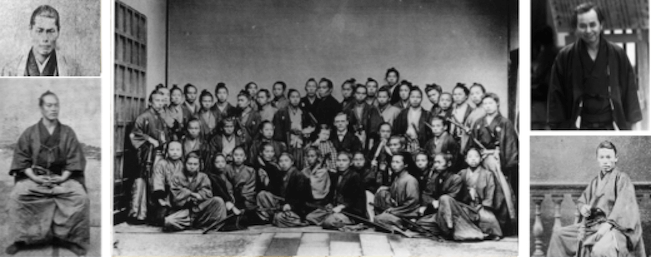

このことを昔の禅僧や武士たちは経験的に知っていたのだろう。

そのために取り入れられていたのが、座禅や蹲踞といった身体作法だったことが、最近の科学的な研究によって明らかになってきている。

日本に伝わる伝統芸能に共通して「型の重要性」が説かれているのもそのためだ。

体の「型」=「姿勢」を整えることで、「丹田」におのずから力が集まり、「自律神経」のはたらきが整う。

このサイクルを熟知し、使いこなしていた達人たちが、この国の歴史には数多くいたのだ。

幸せホルモン「セロトニン」

丹田が活性化されることで自律神経が整い、人体が健康になるメカニズム。

ここでもう一つ注目したいのが「セロトニン」だ。

セロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれ、耐ストレスに重要なはたらきを持つことで知られる神経伝達物質だ。

セロトニンが分泌されると、攻撃性や焦り、不安や恐怖などが抑えられ「心身ともにスッキリ爽快」な状態になる。

丹田呼吸では、このセロトニン神経が活性化される。

座禅や瞑想、ヨガやマインドフルネスなどで得られる効能の数々

- 心身が落ち着き、リラックスできる

- 頭の雑念が減る

- 落ち込まなくなる

- 意欲的な生活が送れる

なども、セロトニンの分泌によるところが大きいと言われる。

古来より伝わる丹田の活性化による効能は、このような生理学的なメカニズムで説明できるようになってきている。

近年、こうした瞑想や、人体の姿勢と呼吸についての研究がドンドン増えてきているので、また別のタイミングで詳しく紹介してゆくよ!

このように「呼吸」について理解していくだけでも、生活の中に取り入れて実践していけば確かな効果が得られるだろう。

しかし、「臍下丹田」の本質を理解するには、もう一歩踏み込まなければならない。

「丹田」と「姿勢」の関係についてだ。

丹田呼吸で、姿勢も整う?

![]()

丹田呼吸の効能はほかにも・・・

- 疲労感の軽減

- ホルモンバランスの安定

- 不眠の解消

- 痛みの解消

- 冷え性の改善

- 代謝機能アップ

- 体温の上昇

- 安心感、勇気、充実感が得られる

などが挙げられる。

このように、丹田を活性化させることによる効能は多岐に渡るが・・・

ここでプッシュしたい、最も知ってほしい効能は

「姿勢が整う」

ことである!

ここに、人体の封印を解くカギがある。

丹田呼吸により分泌されるセロトニンには、筋肉を活性化させる作用があることも知られている。

たとえば、腹式呼吸(丹田呼吸)を行うのに最もポピュラーな姿勢に、座禅(=あぐら)がある。

座禅を組み、丹田を感覚した状態で呼吸を続けてからだいたい5分経つと、副交感神経が優位になり、セロトニンが分泌される。

すると、座禅を組みながらでも、からだの余計なこわばりがほぐれ、人体の適切なバランスが自然と算出されるんだ。

そこからさらに座禅の姿勢を続けてゆくと、ドンドンと人体のバランスが整い、姿勢が改善されてゆく。

そう、「姿勢」が整うことで、「呼吸」も整い、

また、「呼吸」が整うことで、「姿勢」も整うのである。

姿勢と呼吸はワンセットで整う!

![]()

実は、丹田を感覚する腹式呼吸は、呼吸だけを意識しても実現されない。

呼吸を整えるには、同時に姿勢を整えることに取り組まなくてはいけないんだ。

これは「体癖論」の創始者・野口晴哉先生が「正座再考」で語っていたこととも重なる。

「丹田」を単体で鍛えるはできない。

「丹田」は「姿勢」とともに整う。

人体において、「姿勢と呼吸はワンセット」なのである。

だから曲がった背骨や、猫背の姿勢、伸びきらないかたい股関節のまま、いくら「丹田を鍛え」ても、「丹田」を感覚することはできないだろう・・・。

丹田を鍛えるという目的を持つならば、まずは「姿勢・呼吸を整える」ことに重点を置く。

それが実は丹田を感覚する近道であり、また王道だと言える。

そして人体の機能は、「姿勢」が整ったときに最大限引き出されるのだ。

まとめると、

「姿勢」が整うと、

↓

「呼吸」が整う

↓

丹田が活性化される

↓

自律神経が整う

↓

さらに姿勢が整う

↓

さらに呼吸が整う・・・

この好循環のプロセスをたどることで、人体ははじめて丹田というアプリケーションを正しく起動することができるのだ!

そして日本人は、この「姿勢を整える」ということの効能を深く理解していた民族だったみたいだ。

封印された、和の身体文化とは?

![]()

「姿勢」にその人の生き様が現れる!

明治の頃まで、日本人はそんな風にカラダを捉えて生きていた。

「仕事への姿勢がいい」

「学ぶ姿勢ができている」

なんて言葉からも、日本人の「姿勢」への感度がうかがえるよね。

それは、筋トレやフィットネスで体をつくる(ボディメイクする)現代的な感覚とは、全く異なる身体文化だ。

そしてそれは、世界でも稀に見る優れた歴史遺産だったのではないかと、当サイトでは推測している。

それまでのチョンマゲを捨て、明治にはじまった急激な近代化・・・

それをなしとげた志士や撫子たちを支えていたのは、ぼくら現代人が失ってしまった和の国の身体文化だったのではないだろうか?

戦後、西洋化したライフスタイルの中で、徐々に姿を消していった日本独自の文化・・・

畳や和服、鼻緒のついた雪駄や下駄。

そして正座やあぐらなどの座法や、おじぎなどの所作。

![]()

そうした身体作法にはどれも、丹田を活性化させる効果があることが分かっている。

かつて日本に根付いていた、丹田感覚を自然と養う身体文化=肚(はら)の文化。

それらを失った現代人は、便利な道具に囲まれながらも、その心身はもはや封印されてしまったのではないだろうか?

ここでは詳しくふれないが、コンクリートの上で洋靴をはいて育った日本人の骨格、特に足のカタチは、この数十年で劣化の一途をたどっている。

この現代社会でこんなにもうつ、不眠、過労、自殺など、さまざまな精神疾患を患う人が増えてしまっていることと、人体の劣化は無関係ではないだろう。

姿勢が崩れれば、それだけ呼吸も整わず、自律神経も乱れがちになるのだから、心身が不安定になるのも当然だ。

本当に未来に残すべき、価値ある文化とはなんだろうか?

それは、この人体を美しく整えてくれる、そんな文化ではないだろうか?

カラダが整うことで、損をする人なんていないのだから。

その「身」を「美」しくすること。

それを日本人は『躾(しつけ)』と呼んでいた。

自然とカラダの姿勢が整い、丹田感覚を養ってくれるインフラが当たり前に生活に溶け込んでいたかつての和の国のライフスタイルにこそ、ぼくら現代人の抱えるさまざまな問題を解決するカラダの叡智が眠っているのではないだろうか?

丹田呼吸が、長寿の秘訣?

そういえば、座禅を組んで修行する禅僧たちって、めっちゃ長寿だったらしいよ。

こんなデータがあるんだけど

73.9才

平安~江戸時代(794年~1867年)の日本人禅僧67名の平均寿命

75.7才

明治から現代(1867年~)の日本人禅僧27名の平均寿命

85.8才

・弥生時代 30才

・古墳時代 31才

・室町時代 33才

・江戸時代 45才

比べてみれば、一目瞭然。

禅僧たち、めっちゃ長生きやん・・・!

ちなみに日本人の平均寿命が50才を超えたのは1947年のことだと言われている。

禅寺の食事は、お粥とみそ汁と漬物が基本の精進料理。決して豊富な栄養状態ではなかったはず。

にもかかわらず禅僧たちが長寿だったのは、座禅に健康作用や老化防止作用があるからだろう。

日常的に「姿勢」と「呼吸」を整える『禅=ZEN』というライフスタイルが、世界的なブームになるのもうなずける。

しかし、この座禅には意外な落とし穴があることをご存じだろうか?

『座禅』の落とし穴とは・・・?

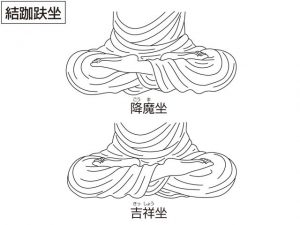

丹田を感覚する姿勢としてポピュラーな「座禅」。

「結跏趺坐」や「半跏趺坐」などは、ヨガやマインドフルネスなんかでもおなじみのポーズだけど・・・

(引用:コトバンク ©︎小学館/©VOYAGE MARKETING, Inc.)

実は座禅は、丹田を活性化させるのに合理的な姿勢ではない!

その理由は、座禅のポーズそのものにある。

両足を組み合って固定化させる「あぐら」という姿勢は、どうしても血流が上半身に集まりやすい。

すると、どうなるか・・・?

体内の栄養とエネルギーが、脳の活動に自動的に使われるようになるのだ。

頭に血流が集まった状態で行う瞑想には、さまざまなリスクがあることを知っておいてほしい。

単純なリラックスを求めるだけなら危険は少ないけど・・・

あまりに座禅瞑想に傾倒しすぎた結果、前頭葉の妄想や多幸感を、悟りや覚醒現象だと勘違いしてしまうケースが後を絶たないんだ。

これが、座禅瞑想を取り入れた新興宗教の黒歴史や、カルト化現象を引き起こすメカニズムだということは、あなたが座禅や瞑想に興味があるのなら知っておいて損はないだろう。

臍下丹田に意識を集中させるはずが、いつの間にか自分の頭の世界に埋没してしまい、集合無意識=亜空間知能の虜(とりこ)になってしまう・・・

そんな事態に陥りかねないのだから。

そんな座禅の弱点を補完することのできる、丹田を感覚するのに適したもうひとつの姿勢が『蹲踞(そんきょ)』なんだ。

丹田と重心のフシギな関係

蹲踞(そんきょ)について詳しく知りたい方はコチラの記事をみてみてね。

剣道や相撲、または神社の巫女や神主のとる姿勢として日本に古来より伝わる姿勢、蹲踞。

その起源は古く、縄文時代にまでさかのぼるという・・・。

この蹲踞と座禅の最大の違いは、足を使うことにある!

何を隠そう、この蹲踞という姿勢・・・

やってみれば分かるが、バランスを維持するのがめちゃくちゃ難しいのだ。

そして、見た目以上に足に負荷がかかるので、とにかく痛い!

長時間つづけることは不可能であり、頭の妄想なんて浮かび上がってくるスキすらない。

だからこそ、逆説的に短時間で集中力と心身のリラックスを実現することができるんだ。

それゆえに、生死のかかる試合の直前や、神道の儀式に採用されたのだろう。

蹲踞の姿勢をとると、上半身ではなく下半身に血流が集中するため、臍下丹田を感覚しやすくなる。

その時の身体感覚は「重心が落ちる」なんて表現されることもあるんだ。

そして実は、臍下丹田を感覚するために最も意識すべきなのは、姿勢や呼吸よりも、この「重心」だったりする。

重心を、上半身ではなく下半身へ下げること。

それが、臍下丹田を感覚するための最も正確なアプローチである。

インスタントな呼吸法や、自己流の座禅瞑想といった「方法論」よりも、地道な蹲踞で重心を磨く「重心論」こそ、コンクリートで劣化した現代人のカラダの封印を解く近道なんだ!

おわりに

つまりまとめると・・・

- 丹田は無い、けど、ある!フシギな存在!

- 丹田を感覚するには、姿勢が大事。

- でも、崩れた姿勢じゃ意味がない・・・

- 特に、頭に血流がのぼりやすい「座禅瞑想」には要注意!

- 丹田を感覚したければ、蹲踞で「重心」を磨こう!!

と、いうわけだ!

こんな感じで、東洋のカラダの叡智『臍下丹田』を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?

最後にひとつだけお伝えするとしたら・・・

人体にはまだまだ封印された機能(アプリケーション)がたくさんある!!!

ということ。

この現代文明に暮らすぼくらの人体をアップデートするための学びをはじめたい人のために、当サイト2039.jpは運営されていたりもする。

キミは、そのカラダの封印を、解きたくはないかい?

この先に、さらなる学びの扉を用意している。

まだ見ぬカラダの叡智を体験しに、キミが飛び込んで来るのを待っているよ。